こんにちは、IT企業で人事をしている労務女子なおです。

本記事では『フレックスタイム制』に関して、3分程度で概観できるよう解説します。

フレックスタイム制とは

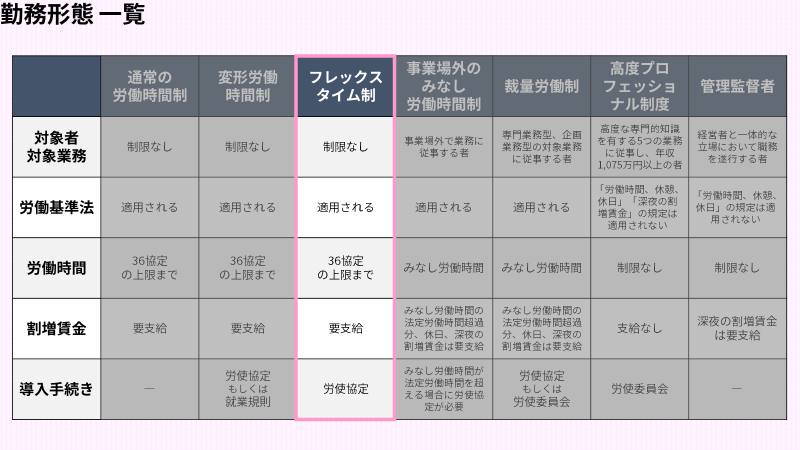

企業に勤める会社員の働き方を規定する勤務形態には、いくつかの種類があります。

その中でも『フレックスタイム制』は、変形労働時間制と並んで法定労働時間を柔軟化する制度の1つであり、1カ月など、3カ月以内の一定期間(清算期間)において、始業・終業時刻を労働者が自由に決めることのできる勤務形態です。

同制度は、労働基準法第32条の3に定められています。本記事では、始業・終業時刻を会社が決める「変形労働時間制」とは、分けて説明します。

なお、『変形労働時間制』の詳細は以下で解説しています。

➡ 【変形労働時間制】 フレックスタイム制との違い?概要をわかりやすく解説

フレックスタイム制含めて、勤務形態は大きく以下の7つに分類されます。

それぞれの概要については以下で紹介しています。

➡ 【勤務形態】働き方の種類と特徴は?概要をわかりやすく解説

- 通常の労働時間制(固定時間制)

- 変形労働時間制

- フレックスタイム制

- 事業場外のみなし労働時間制

- 裁量労働制

- 高度プロフェッショナル制度

- 管理監督者

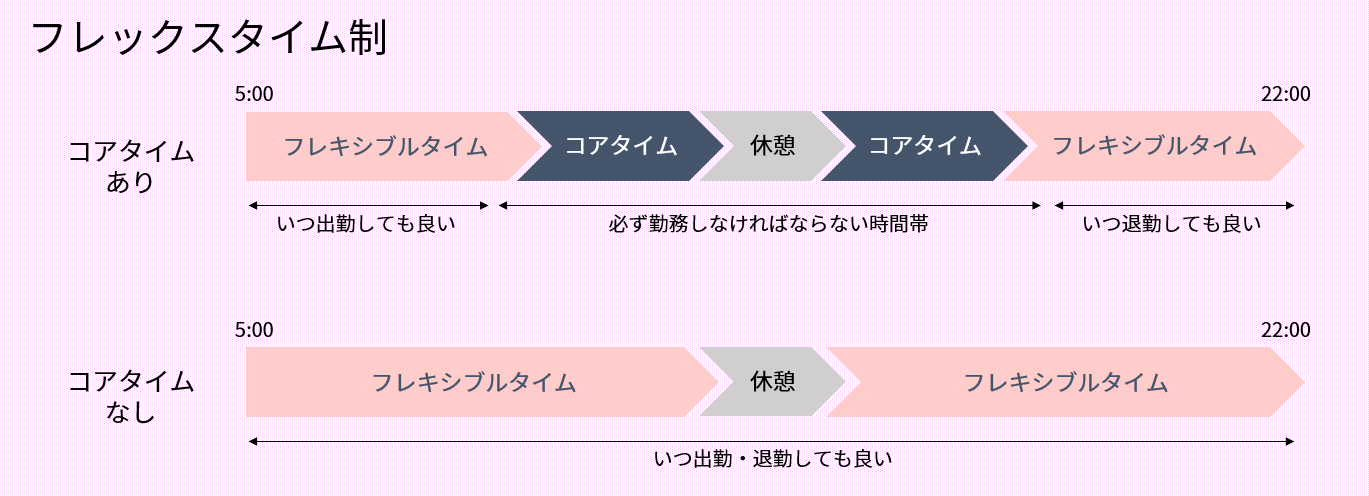

フレックスタイム制は、必ず働かなければならない時間帯(コアタイム)と、始業・終業時刻が自由な時間帯(フレキシブルタイム)を設定することができます。

コアタイムを設定せずに、全ての時間帯をフレキシブルタイムとすることも可能で、一般的に、「コアなしフレックス」や「スーパーフレックス」と呼ばれています。

そうすることによって、より労働者が自由に働くことが可能となります。

世の中全体でより柔軟な働き方のニーズが高まっていることを踏まえ、コアなしフレックスを導入する企業が増えています。

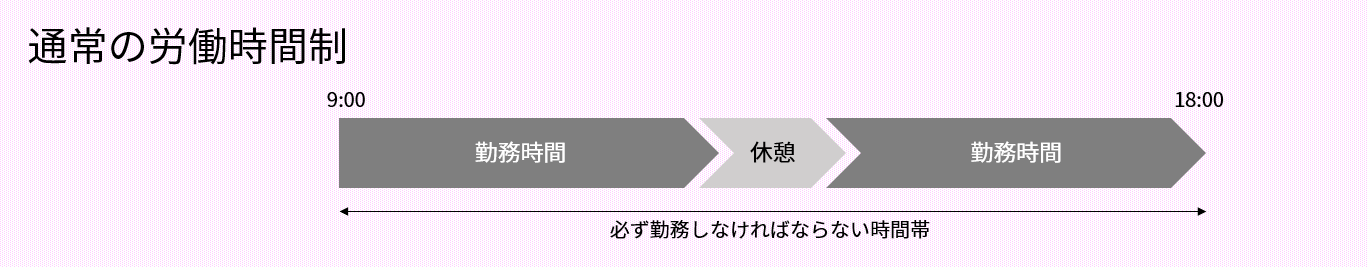

「通常の労働時間制」、「フレックスタイム制(コアタイムあり)」、「フレックスタイム制(コアタイムなし)」のそれぞれのイメージは以下の通りです。

メリット

フレックスタイム制のメリットは、何よりもその柔軟性にあります。

労働者が仕事の開始と終了を自由に決めることができるため、その日の自分の都合に応じた対応が可能になります。

例えば、以下のようなケースにも柔軟に対応が可能です。

- 子育て世帯が子供の送り迎えに合わせて始業を遅らせたり、終業を早めたりしたい

- 介護を要する親のサポートのため、早めに終業する日が必要になることがある

- 資格取得のため社会人大学院へ通っており、平日週2回は早めに終業したい

- 通院や役所の手続きに寄ってから始業したい

また、上記のような自身の都合に応じた調整に加えて、業務の繁閑に応じて、自分の時間を効率的に配分することで、メリハリのある働き方も可能となります。

会社としては、こうした働き方を通じて、労働者のエンゲージメントの向上や、労働者個人のセルフマネジメントへの意識が高まり、自律的な姿勢を促すことも期待できます。

デメリット

一方で、フレックスタイム制のデメリットとしては、組織のメンバーが自由に異なる時間帯に働くこととなるために、リアルタイムでのコミュニケーションが取れない場面が生じることです。

例えば、朝に顧客から急ぎの問い合わせがあったが、関係する担当メンバーの1人が少し遅く始業する予定であったため、顧客を待たせてしまう状況が生じるといったことも起こり得ます。

また、セルフマネジメントが十分に行うことのできない労働者の場合、不規則な働き方を助長してしまうといったリスクがあります。

労働者個人の健康に悪影響を与えてしまうことがあると同時に、組織の生産性低下にも繋がってしまうことも想定されます。

極端な例では、スーパーフレックスの会社において、ゲーム好きな人が、夜通しゲームに没頭してしまい、連日昼過ぎにならないと始業しないといったことも起こり得ます。

会社としては、こうしたメリットとデメリットを理解した上で、適切な運用方法を整備する必要があります。

導入要件

フレックスタイム制の導入にあたっては、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- 就業規則に、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨定めること

- 労使協定に、フレックスタイム制の基本的枠組みを定めること

1つ目に、就業規則その他これに準ずるものに、始業・終業時刻を従業員の自主的決定に委ねる旨を定める必要があります。

2つ目に、労使協定に、以下の事項を定める必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイム(任意)

- フレキシブルタイム(任意)

対象となる労働者の範囲

フレックスタイム制を適用する労働者の範囲を定める必要があります。

全労働者、特定の職種、組織単位や個人など、様々な範囲を定めることが可能です。

清算期間

清算期間とは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことです。

清算期間は、上限を3カ月に、1カ月単位や1週間単位の設定が可能です。

また、上記の長さに加えて、起算日を定める必要があります。

賃金の計算期間と揃えるために、毎月1日から月末までの1カ月単位とする企業が多いです。

清算期間における総労働時間

清算期間における総労働時間とは、労働者が清算期間において労働すべき時間のことで、いわゆる清算期間における所定労働時間のことです。

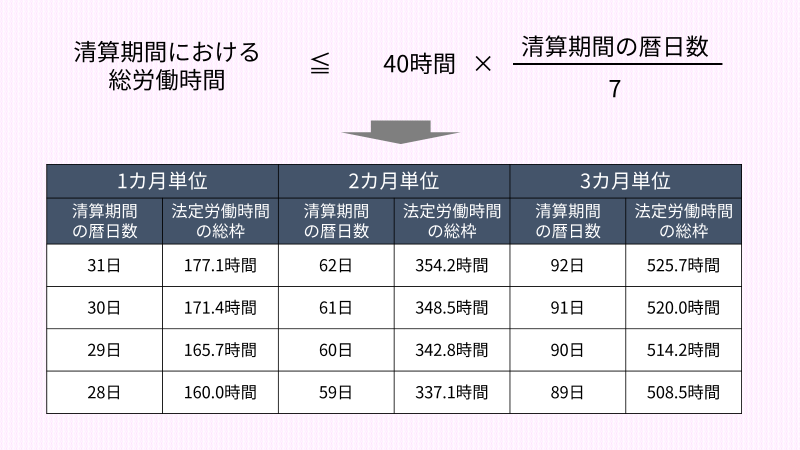

清算期間における総労働時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が以下の法定労働時間の範囲内とする必要があります。

標準となる1日の労働時間

標準となる1日の労働時間とは、年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金の算定基礎となる労働時間の長さのことで、清算期間内における総労働時間を、その期間の所定労働日数で除したものとなります。

コアタイム(任意)

コアタイムは、労働者が必ず働かなければならない時間帯です。

あくまで任意の項目ですが、定める場合は、その時間帯の開始と終了の時刻を定める必要があります。

フレキシブルタイム(任意)

フレキシブルタイムは、労働者が自由に始業時刻と終業時刻を決めることのできる時間帯です。

コアタイム同様に、任意の項目です。

フレックスタイム制における時間外労働

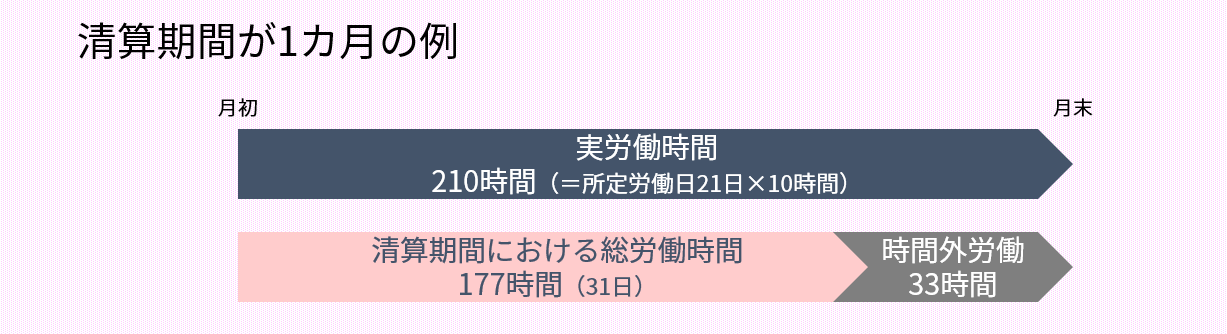

フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間を単位として、その法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働となります。

フレックスタイム制においても、時間外労働を行う場合は36協定の締結が必要となりますが、清算期間が単位となるため、1日の延長時間について協定を締結する必要はなく、清算期間における延長時間を協定することとなります。

なお、『36協定』の詳細については以下で解説しています。

➡ 【36協定】残業時間の上限規制とは?概要をわかりやすく解説

おわりに

この記事では『フレックスタイム制』について解説してきました。

フレックスタイム制は、1カ月など、3カ月以内の一定期間(清算期間)において、始業・終業時刻を労働者が自由に決めることのできる勤務形態です。

最近では、業界を問わず、また、企画職や事務職など、幅広い職種を擁する企業で導入が進んでおり、多様な働き方のニーズにもマッチした、労働者に裁量のある働き方です。

企業の人事労務担当者は、フレックスタイム制のメリット・デメリットを理解した上で、その活用を検討し、適切に運用することが重要です。

【参考】

e-Gov 労働基準法

厚生労働省 労働時間・休日

厚生労働省 変形労働時間制の概要

厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

コメント

[…] さらに読む ⇒労務女子の労務実務コンメンタール出典/画像元: https://roumujy… […]